Chancenpotential Wartungen: Welche Rolle spielt der Kundenlebenszyklus im SHK-Betrieb?

Eine kundenbezogene Lebenszyklusbetrachtung ist in anderen Wirtschaftszweigen, wie beispielsweise der Automobilbranche, an der Tagesordnung. Sie hat dort maßgebliche Auswirkungen auf das betriebliche Marketing. In der SHK-Branche spielt dieser Betrachtungsansatz bislang jedoch noch eine viel zu geringe Rolle.

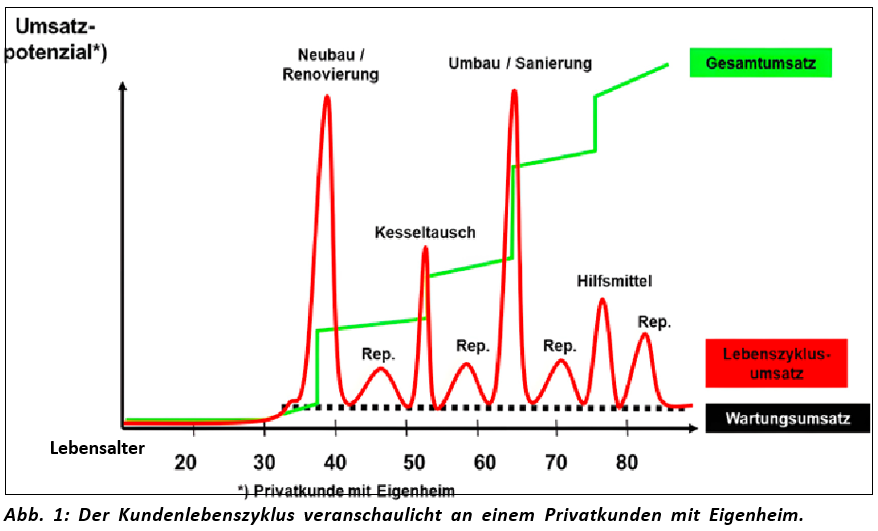

Generell wird unter dem Kundenlebenszyklus ein Modell verstanden, das den Verlauf einer Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Unternehmen beschreibt. Der Kundenlebenszyklus kann in unterschiedliche Phasen unterteilt werden. Je nach Phase variieren die Umsatz- und Ertragspotentiale eines Kunden mit einem Unternehmen über dessen gesamten Lebenszeitraum hinweg.

Zielsetzung des Ansatzes ist, den Kunden möglichst frühzeitig in seinem persönlichen Lebenszyklus zu gewinnen und diesen durch regelmäßige Kontakte, Services und Dienstleistungen so zu binden, dass er dem Unternehmen über einen möglichst langen Zeitraum treu und verbunden bleibt.

Zweifellos sind die größten Deckungsbeiträge für SHK-Betriebe tendenziell mit älteren Zielgruppen zu erzielen, allerdings stellt sich die Frage, woher diese Kunden in Zukunft kommen sollen, wenn sie bereits in einer früheren Lebenszyklusphase erfolgreich vom Wettbewerb gebunden worden sind?

Aus diesem Grund empfiehlt sich künftig gerade auch im SHK-Handwerk eine Erweiterung des Fokus auf den Gesamtlebenszyklus eines Kunden.

Die Grafik unten zeigt den typischen Lebenszyklus-Verlauf eines Privatkunden mit Eigenheim.

Im Regelfall beginnt der für das SHK-Handwerk wirklich interessante Abschnitt des Kundenlebenszyklus im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Diese Phase, welche auch als die „Nestbauphase“ bezeichnet wird, kennzeichnet sich in vielen Fällen durch den Erwerb oder die Vererbung von Eigentum. Dabei werden in der Regel erstmals größere Investitionen in die Gebäudetechnik in Form neuer Bäder bzw. Heizungsanlagen und Energiesysteme getätigt.

Gelingt es dem SHK-Betrieb, den Kunden in dieser Phase an das eigene Unternehmen zu binden, bestehen gute Chancen, regelmäßige Wartungsumsätze über einen Zeitraum von ca. 40 bis 50 Jahren zu generieren. Gerade das turnusmäßige Wartungsgeschäft beim Kunden vor Ort bietet zugleich einzigartige Chancenpotenziale zum regelmäßigen persönlichen Kontakt sowie zur frühzeitigen Erkennung weiterer Bedarfe.

So kommen zum potenziellen Wartungsumsatz die sogenannten lebenszyklusabhängigen Umsätze hinzu. Diese sind erfahrungsgemäß am Anfang der SHK-typischen Lebenszyklusphase und zu Beginn des letzten Lebensdrittels am höchsten. So wird gerade im Alter zwischen 50 und 60 Jahren oftmals noch mal das Bad saniert und die Heizung auf den aktuellen Stand gebracht.

Auch wenn die Umsatzentwicklung allein letztlich keine Aussagekraft im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit bzw. Ertragskraft einer Kundenbeziehung besitzt, kann man davon ausgehen, dass mit zunehmender Dauer einer professionell gepflegten Kundenbeziehung die Preissensibilität ab- und dadurch der Deckungsbeitrag pro Auftrag zunehmen werden.

Eine ausschließlich am Deckungsbeitrag orientierte Betrachtung greift jedoch erfahrungsgemäß zu kurz. So kann es unter strategischen Gesichtspunkten empfehlenswert sein, sich in einer frühen

– monetär eventuell weniger lukrativen –

Lebenszyklusphase aktiv um den Kunden zu bemühen, um diesen frühzeitig an das Unternehmen zu binden und sich dadurch die Chance auf langfristig höhere Ertragspotenziale zu sichern.

Man schätzt, dass das durchschnittliche Mindest-Umsatzpotenzial im Sanitär- und Heizungsbereich mit einem Privatkunden mit Eigenheimbesitz über dessen gesamten Lebenszyklus bei rund 100.000 bis 150.000 Euro liegen dürfte. Noch nicht berücksichtigt sind hierbei beispielsweise höherwertige Ausstattungsvarianten, Wellnessprodukte sowie Produkte der Klima- und Lüftungstechnik oder Photovoltaik- und Stromspeichertechnologien.

Mit einem durchschnittlichen lebenszyklusbezogenen Umsatzpotenzial aus Wartungen und Kleinreparaturen von ca. 20.000 Euro besteht somit ein zusätzliches Mindest-Umsatzpotenzial von Faktor 4 bis 6,5 oder mehr.

Vor diesem Hintergrund wird klar, dass an der professionellen und regelmäßigen Wartung als „Türöffner“ für Folgeaufträge und „Kommunikationsmöglichkeit“ auch in Zukunft kein Weg vorbeiführt.

Aus diesem Grund sollte auch der Service für neue Produkte wie z. B. Wärmepumpen nicht ohne Not an die Werkskundendienste ausgelagert, sondern soweit irgend möglich vom SHK-Betrieb selbst durchgeführt werden.

Wenn Kunden dennoch abwandern, so liegt das vielfach daran, dass es dem Unternehmen nicht gelungen ist, die Kundenbeziehung in der Vergangenheit persönlich, verantwortungsvoll und belastbar zu gestalten.